イベント・セミナー

現在イベントはありません

関連情報(行政)

令和4年度テレワーク推進企業等 厚生労働大臣表彰企業を公表

https://telework.mhlw.go.jp/info/pdf/R4_kagayakuterework_jirei.pdf

リモートワーク「経験あり」わずか16% 浸透まだまだ 但馬地域は「全く関わりがない」7割

2022年4月8日

神戸新聞NEXT

兵庫県の2021年度県民意識調査で、新型コロナウイルス禍でもリモートワークと「全く関わりがない」と答えた割合が、半数超の56・3%に上ったことが分かった。デジタル環境の整備の遅れなどが要因とみられる。但馬、丹波など郡部の浸透度が低く、「経験がある」は神戸や阪神間など都市部を中心とする16・1%にとどまった。

毎年度、県内に住む18歳以上の5千人を無作為抽出して実施している。21年度は昨年9月に調査し、3063人(61・3%)が回答した。

県内企業のテレワーク実施状況調査(2回目)

2021年12月20日 担当部署名/産業労働部政策労働局労政福祉課労政企画班 直通電話/078-362-4119(内3767) https://web.pref.hyogo.lg.jp/press/20211220_9280.html

県内企業のテレワーク実施状況を定量的に把握するため、本年7月に続き、10月に第2回目の調査を実施しましたので、その結果を公表します。

1 調査結果の要点

(1) 実施率

緊急事態宣言(~9月30日)が解除された本年10月時点において、県内企業の24.5%の企業が実施している。

[参考] 本年7月(緊急事態宣言(~6月20日)解除後):29.4%

(2) 今後の実施

今後の実施について、テレワーク実施に肯定的な企業は67.7%あり、うち業務の状況に応じて「出勤とテレワークによるハイブリッドの働き方」を望む企業が最も多い(35.0%)。

(3) 必要な支援

導入に向けた必要な支援としては「助成金」が最も多く、「企業の事例紹介」や「専門家の支援・相談窓口の充実」が続いている。

(4) その他

その他の傾向は、前回(7月)調査とほぼ同様。概要は以下のとおり。

1. 従業員規模別:経営基盤の脆弱な中小・零細企業の実施率が低い。

2. 業種別:情報通信業(52.2%)や金融業・保険業(50.0%)等の実施率が高い。

3. 職種別:人事、労務、経理等の事務職で実施している企業が多い。

4. 効 果:「効果が上がった」、「やや上がった」企業は、全体で約3割となっている。

5. 対 策:実施にあたり、「オンライン会議などコミュニケーションの充実」や「情報セキュリティ対策の強化」等に取り組んでいる。

6. 課 題:実施困難な理由として、多くの企業が「できる業務が限られている」と回答した。

2 調査の概要

(1) 調査対象

県内企業(事業所)3,000社

(2) 調査期間

令和3年10月25日(月曜日)~11月8日(月曜日)

(3) 調査方法

メール及び電話によるアンケート調査

(4) 有効回答

743社(回答率24.7%)

詳細は兵庫県HPをご覧ください。

※1回目調査の概要はこちら→https://web.pref.hyogo.lg.jp/press/20210831_8463.htmls

厚生労働省 雇用保険マルチジョブホルダー制度について

~ 令和4年1月1日から65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します~ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html

従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。

これに対して、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

<適用要件>

・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること

・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること

・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

詳細は厚生労働省ホームページで。

厚生労働省

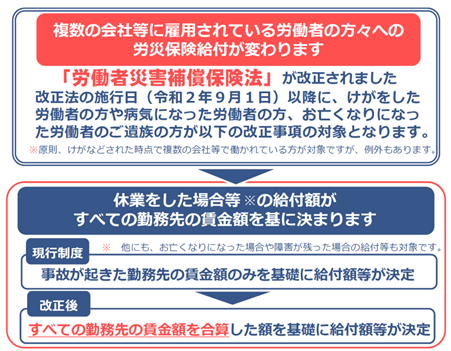

労働者災害補償保険法の改正について~複数の会社等で働かれている方への保険給付が変わります~ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihukugyou.html

令和2年9月1日から施行された「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)」の労働者災害補償保険法関係部分について次のように改正されました。

厚生労働省 多様な正社員について

内容:モデル就業規則/円滑な導入・運用にむけてなど https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/tayounaseisyain.html

正社員と非正規雇用の労働者との働き方の二極化を緩和し、労働者一人ひとりのワーク・ライフ・バランスと、企業による優秀な人材の確保や定着を同時に可能とするような、労使双方にとって望ましい多元的な働き方の実現が求められています。そうした働き方や雇用の在り方の一つとして、職務、勤務地、労働時間を限定した「多様な正社員」の普及を図ることが重要となってきています。

「多様な正社員」が、労使双方にとってより良いものとなるよう、雇用管理上の留意事項や企業での活用事例を周知し、普及を図っています。

また、平成27年度には、「多様な正社員」及び労働契約法に定める「無期転換ルール」について、企業での制度導入支援を支援するツールとして、「多様な正社員」及び「無期転換ルール」に関するモデル就業規則(飲食業・小売業)を作成しました。

中小企業庁

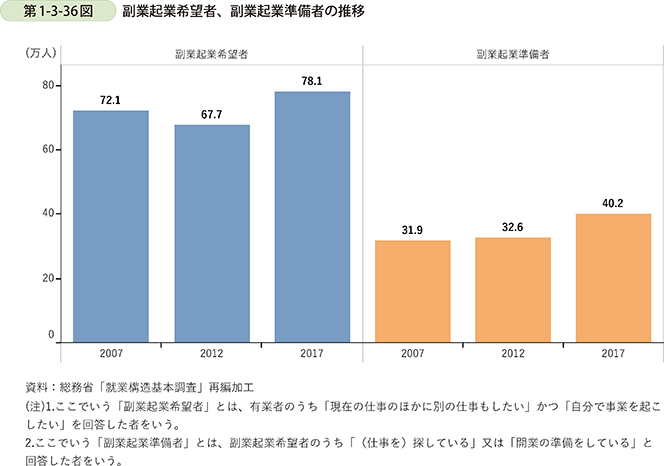

2020年版 小規模企業白書 https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2020/shokibo/b1_3_3.html

厚生労働省 働き方改革特設サイト

内容:勤務間インターバル制度導入・運用マニュアル 助成金のご案内 働き方改革推進支援助成金/業務改善助成金/キャリアアップ助成金

https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/

厚生労働省 テレワーク総合ポータルサイト

内容:テレワークについて/効果・効用/導入方法/事例 https://telework.mhlw.go.jp/

経済産業省

多様で柔軟な働き方について https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/tayou/tayou.html

「雇用関係によらない働き方」に関する研究会 報告書について

https://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/20170330001.html

企業におけるフリーランス活用事例集

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/freelancejirei.pdf

中小企業庁 フリーランス必見!! 知って得するツール集

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/2017/170327freelance.pdf

人口減少や第四次産業革命、人生100年時代といった大きな環境変化の中で、“働き方”や、企業と人との関係性も変わりつつあります。それぞれの働き手が自らの望むように働き、その能力を発揮できるようにするために、また自律的なキャリア形成を行えるようにするためには、多様で柔軟な働き方が、選択肢として確立されることが重要です。

「兼業・副業」、「テレワーク」、「雇用関係によらない働き方(フリーランス等)」を含めた多様で柔軟な働き方を、働き手一人ひとりが自由に選択できる社会へ向けて、今後も施策を検討してまいります。

総務省 テレワークの推進サイト

内容:ICT利活用の促進に向けての情報共有 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/telework/

神戸市

ROKKONOMADがいよいよ3月26日オープン!

https://rokkonomad.org/

六甲山上スマートシティ構想 六甲山上の事業環境を整備し、快適で創造性を刺激する魅力的なビジネス空間を実現していく「六甲山上スマートシティ構想」を2020年に策定。

「六甲山上スマートシティ構想を実現する3つの空間」

美しい自然が広がる六甲山において、企業やクリエイターが集積する「自然調和型オフィス(没入空間)」、データやIoT技術を活用したサービスが実現する「最先端テクノロジー(実装空間)」、企業・クリエイター・住民のコラボレーションが生まれる「創造を生むつながり(共創空間)」の3つの環境を作り出すことにより、心豊かに働き、遊び、暮らすことができる空間を実現します。

https://www.city.kobe.lg.jp/a89138/shise/kekaku/kikakuchosekyoku/creative-smart-rokko-mountains.html

ROKKONOMADがいよいよ3月26日オープン!

ROKKONOMAD(ロコノマド)は、神戸市が推進する「六甲山上スマートシティ構想」の山上のビジネス交流拠点「共創ラボ」として開設する、森の中にある泊まれるシェアオフィス。

兵庫県

ウィズコロナ時代の公園の新たな活用方法を見据え、屋外でのテレワーク利用を促進する「尼崎の森中央緑地パークオフィス」を開催します。

神戸市

「KOBE Work Space Share」を実施します。

https://www.city.kobe.lg.jp/a05822/820156122512.html

神戸市と株式会社スペースマーケットは、あらゆるスペースを簡単に貸し借りできるWebプラットフォーム「スペースマーケット」を活用した飲食店支援・テレワーク推進支援を目的とする実証事業「KOBE Work Space Share」を実施します。 自治体がスペースシェア事業者との連携により、飲食店支援を行うのは全国初となります。

新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言発出に伴い、外食する人が大幅に減り、市内の飲食店は大きな影響を受けています。また、就労者においては、職場での3密回避やテレワークの推進など、職場・自宅等での環境整備が求められています。

本実証事業を通じて、飲食店をワークスペースとして活用する機会を創出することにより、経済活動の維持や働き方のバリエーション向上の一助になるか検証を行ってまいります。

加古川市

スマートシティ官民連携プラットフォームに参画

https://www.mlit.go.jp/scpf/

AI、IoTなどの新技術やデータを活用したスマートシティをまちづくりの基本コンセプトとして位置付け、スマートシティの取組を官民連携で加速するため、自治体及び企業・研究機関、関係府省等を会員とする「スマートシティ官民連携プラットフォーム」に参画。

新温泉町

新温泉町では「ワーケーション」の受け入れを進めます

https://www.town.shinonsen.hyogo.jp/uppdf/1592983375.pdf

新型コロナウイルス感染拡大の中、会社に出勤せず、インターネットを利用して自宅で業務を行う「テレワーク」が根付いてきました。

出社せずに仕事ができるようになると、「観光先でも仕事ができるのでは?」「都会の喧騒を離れたほうが仕事の効率が上がりそう」といった声が多く上がるようになり、仕事と休暇を兼ねた「ワーケーション」を推進する動きが広がっています。

町では、この好機をとらえ、地域の再活性化施策の一つとして「ワーケーション」の受け入れを推進します。 ▽こんなメリットが期待されます

(1)平日の来訪客増加…平日の利用が見込まれ、空き部屋の活用やスタッフの安定雇用につながります。

(2)環境保全などの社会活動への企業参画…企業の社会貢献活動と連携することで、山陰海岸や上山高原の環境保全活動など、地域の活動を高められます。

(3)地元企業との交流…普段接点のない都市部の企業と交流を図ることができます。

令和2年7月 広報誌より

香美町

移住定住支援ウェブサイト『WONDER KAMI』

https://www.town.mikata-kami.lg.jp/www/contents/1567490541842/index.html

香美町では、移住定住の促進を目的とした、「移住定住支援ウェブサイト『WONDER KAMI』」を公開しています。ウェブサイト内の就労支援コンテンツとして、 香美町内の事業所について、職場の様子などを取材したインタビュー記事や、求人情報などの企業情報の掲載を行っています。ぜひご覧ください。

豊岡市

豊岡市ワークイノベーション戦略

https://www.city.toyooka.lg.jp/shisei/chihososei/1007000/1008794/1007068.html

「多様性を受け入れ、支え合うリベラルなまちづくり」を進める上で現時点で最大の課題と言うべきジェンダーギャップの解消に関する取組みを、職場を切り口にして進める。

丹波市

兵庫県丹波市おためしテレワーク移住体験

https://www.hwc.jp/telework/tamba/

「地方に移住して仕事をしたい」「働く環境を変えてみたい」「田舎暮らしに憧れがある」など1 つでも当てはまるかたは必見!兵庫県丹波市に最短2 週間・最長1 ヵ月。 気軽に“おためし移住” できる、丹波でおためしテレワーク移住体験。

期間中、テレワーク可能な業務を委託。住居や仕事場も無償提供。

南あわじ市

南あわじ市ワーケーション推進

豊かな自然と魅力的な観光地を有する本市においてワーケーションを推進するため、テレワークの導入を検討中の企業を対象にモニターツアーを実施し、受入可能性の検討・受入体制の整備を行うとともに、将来的な移住定住・交流人口の増加を目指す。 2021年2月~3月

モニターツアー開催

「温泉と自然と食の宝庫・淡路島(兵庫県)でワーケーションを体験しませんか?」

旅行代金無料

洲本市

仕事と余暇を楽しむ「ワーケーション」民間企業と連携

観光情報誌「るるぶ」などを発行するJTBパブリッシング(東京都)と包括連携協定を結んだ。同社は市のPRのほか、社員らが同市内で仕事と余暇を楽しむ「ワーケーション」や移住相談所の設置などに取り組む。期間は2020年より3年間。 今回の協定で、知名度やブランド力の向上▽都市部での特産品の販路拡大▽新たな特産品の開発▽道の駅のプロデュース▽移住定住の促進-などに向けて連携を強める。

稲美町

稲美町で暮らしてみませんか?

https://www.town.hyogo-inami.lg.jp/0000003780.html

お試し居住補助金 県外から稲美町へ移住を考えている皆さん、町内のお試し住宅へ実際に住んでみませんか?

稲美町では、移住を目的としてお試し住宅を利用する場合、家賃等の一部を補助します。

新聞・雑誌などより

テレワークで睡眠時間長く

2022年12月20日 日経新聞(夕刊)

自宅でテレワークする人は出勤する人に比べ、1日当たりの睡眠時間が18分、趣味・娯楽の時間が16分長い。こんな生活実態が20日までに総務省調査で明らかになった。 新型コロナウイルス禍でテレワークを経験した人からは「通勤時間がなくなる分、生活の質が向上する」との声が聞かれ、これを裏付けた格好だ。

総務省は、新型コロナの緊急事態宣言が全面解除された直後の2021年10月に、約9万世帯を対象とする社会生活基本調査を実施。得られたデータを活用し、日常的に働く人のうち調査日に少しでもテレワークをした人としなかった人で平日の時間配分を比べた。

「ふるさと副業」への興味半数超

2022年11月11日 神戸新聞(夕刊)

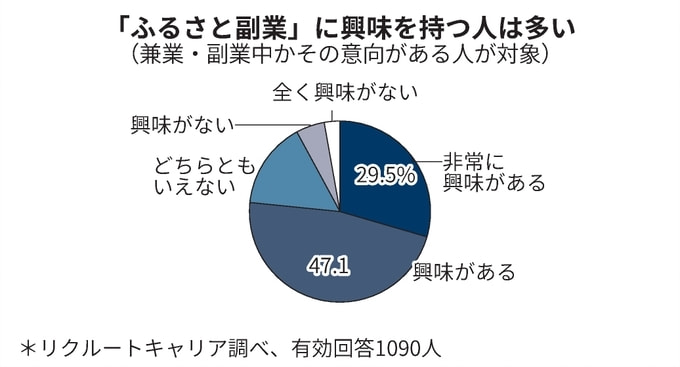

自分が住む所ではなく、出身地や応援したい地域で副副業・兼業を行う「ふるさと副業」への関心が高まっている。 リクルートが今年実施した調査では、関心があるとの答えが半数を超えた、新型コロナウイルス禍でテレワークに慣れ、遠隔地とのつながりを築きやすくなったことが背景とみられる。地方を元気にする効果も期待できそうだ。(中略)

リクルートは今年1月、20~60代の正社員2082人の回答をインターネットで集計した。

人手不足解消へ半農半旅に脚光

2022年9月6日神戸新聞(朝刊)

丹波篠山市の農業法人「アグリストリート」が、インターネットサイトで募った都市部の若者らに宿泊先を提供し、数日から1か月間、農作業を手伝ってもらう取り組みを始めた。人手を確保しつつ、若者らの「半農半旅」の希望をかなえ、新たな交流の場を生み出している。 サイトは、人手不足の農業や宿泊業などと、旅行者とをつなぐ「おてつたび」。同名の東京のベンチャー企業が運営する。受け入れ側は宿泊先を準備し、短期アルバイトとして若者らを雇用。利用者は働きながら滞在を楽しみ、周辺を旅することもできる。

企業向けガイド作成 (経団連)

ワ―ケーション導入で

2022.8.1 労働新聞 第3363号

経団連は、企業におけるワ―ケーションの導入手順と規程整備上の留意点を示した「導入ガイド」を作成した。 休暇中の訪問先で業務を行うワ―ケーションであっても、在宅勤務時と同様に労働時間を適正に把握する義務があると指摘した上で、労働者による始業・終業時刻の報告方法を社内規定に明記する必要があるとした。労働災害の観点から、業務時間と余暇時間の明確化も重要と訴えた。

経団連「導入ガイド」https://www.keidanren.or.jp/policy/2022/069.html

第22回テレワーク推進賞受賞企業および団体を決定 2022年2月22日(火)に表彰式を開催

2021.12.24 一般社団法人日本テレワーク協会HP

https://japan-telework.or.jp/news/jta_newsrelease_suishinsyo22/

一般社団法人日本テレワーク協会(会長:栗原 博、所在地:東京都千代田区、以下日本テレワーク協会)では、この度「第22回テレワーク推進賞」の受賞企業・団体を決定しました。 日本テレワーク協会は、ICT(情報通信技術)を活用して場所や時間にとらわれない柔軟な働き方を可能とする

「テレワーク」について、その一層の普及促進を目的に「テレワーク推進賞」表彰事業を 2000 年から継続して実施しています。

第22回を迎えた今年度は、『あなたのライフワークバランスを実現~テレワークで生き方改革~』をテーマにテレワーク実践事例および促進事例を募集し、テレワーク推進賞審査委員会(委員長:比嘉邦彦 東京工業大学 名誉教授)により厳正に審査を行った結果、アフラック生命保険株式会社に会長賞を授与することとしたほか、計15企業・団体の受賞が決定しました。

決定を受けて、2022年2月22日(火)、お茶の水ソラシティカンファレンスセンター(東京都千代田区神田駿河台4丁目6)にてテレワーク推進賞の表彰式を開催します。

テレワーク導入の上場企業課長85%が制度を利用、求められるスキルは?

2021/12/23 16:10 マイナビニュース

https://news.mynavi.jp/photo/article/20211223-2236240/images/001l.jpg

産業能率大学は12月21日、「上場企業の課長のテレワーク利用状況調査」の結果を発表した。調査は9月14日~16日、従業員数100人以上の上場企業に勤務し部下を1人以上持つ課長828名(男性799名、女性29名)を対象にインターネットで行われた。 調査によると、既にテレワーク制度を導入済みの企業は80.4%。利用状況については、「原則としてテレワークをしている」(32.4%)、「曜日を決めるなど交代で利用している」(27.6%)、「たまに利用する」(25.1%)を合わせた85.1%で利用していることがわかった。

広く普及しているテレワーク制度だが、導入したことによってどのような変化があったのかを聞いたところ、「部下の労務管理が難しくなった」(35.7%)、「ペーパーレス化が進んだ」(35.0%)、「部署内の情報共有が難しくなった」(30.8%)が上位に。また、5位に「部下の人事評価が難しくなった」(23.9%)がランクインするなど、テレワーク環境でのマネジメントの難しさが浮き彫りに。

そこで、テレワーク環境で課長に求められるスキルを3つまであげてもらったところ、「部下とのコミュニケーションで部下の状況を把握し支援するスキル(1on1場面など)」(50.5%)と「オンラインツール(オンライン会議システム,チャットツールなど)を活用するスキル」(49.2%)に回答が集中。次いで「上司(部長)や他部署に関係者を巻き込むスキル」(30.6%)、「部下の仕事の進捗管理をするスキル」 (27.3%)と続いた。

最後に、理想とするテレワークの利用頻度を教えてもらったところ、「週に2~3回」(46.7%)が最も多く、約半数を占める結果に。次いで「週に1回」(19.4%)、「毎日」(15.5%)と続き、課長の多くが、職場を留守にすることに不安を抱えていることがうかがえた。

新温泉町、ビジネスで沸かす 弱る観光地、誘致奮闘

2021.12.5 朝日新聞デジタル https://www.asahi.com/articles/ASPD46RCCPD1PIHB01X.html

企業や個人を町外から招いてビジネスを作ってもらう取り組みに、新温泉町が力を入れている。休暇先で働く「ワーケーション」の一形態だが、全国的にもまだ事例が少ないとされる。住民も観光客も減り続けて弱る地域を支えるべく、町は模索を続けている。 9月下旬、新温泉町三尾の沿岸部にある旧保育園。8人の女性たちが名産の天然わかめを広げ、乾燥機に次々と運び込んでいた。旬の5月に採って保存しておいたものだ。「昔は浜一面のスノコに一枚一枚わかめをかけて乾燥させたんですよ」。作業をする「御火浦村おこしグループ」の代表、脇本松夫さん(73)らが説明してくれた。

ここで作るわかめやイカの加工品の一部は昨冬から今春、東京ですし屋を営む会社「酢飯屋」に買い取られ、店舗の料理に使われたりネットで販売されたりした。数量は少ないが、主な売り先だった道の駅での売り上げがコロナ禍で減少したこともあり、地元は新たな販路として期待する。

きっかけは昨年実施された、首都圏などの事業者らを町に招くモニターツアー(視察旅行)だ。参加した同社の岡田大介代表(42)は、暮らしに密接した三尾のわかめの歴史などを聞いてグループの人らと度々交流するうち、取引を決めた。「天然わかめは希少性が高く価値がある。店で食べた人も喜んでくれました」。今後も取引を続けたいという。

町ではこうしたツアーが昨秋から今春にかけ計5回実施された。滞在期間は数日から1カ月。温泉宿に滞在しながら町の人と交流し、地域が抱える課題の解決につながるビジネスなど継続して関係を持てることを考えてもらう。ある回では定員30人のところに約100人の応募があった。(中略)

折しもコロナ禍で多様な働き方が注目され、ワーケーション関係の補助金が充実した。昨年度から今年度に実施したモニターツアーやワークスペースの整備費など、民間を含めた町のワーケーション関係の費用見込みは計4億円ほどにのぼるが、多くは国の補助金や交付金で賄った。(中略)

観光庁は、新温泉町のような取り組みをワーケーションの「地域課題解決型」と呼んでいる。ただ数はまだ少ないという。担当者は「著名な観光地でない場合、どんな価値を打ち出して事業者を呼ぶか各地の自治体で模索が続いている。ビジネスを作るというのはその方策の一つ」と話す。

在宅勤務を広げるかはこれから どうなる働き方改革

2021.12.4 配信Yahooニュース

産経新聞 https://news.yahoo.co.jp/articles/2c83b1bbb44e4333dca90865856de754ee8f2aba

新型コロナウイルスの新たな変異株「オミクロン株」への警戒感が高まっているが、現時点では在宅勤務の比率を高めることを決めていない企業が目立つ。在宅勤務に対しては「生産性が落ちた」と後ろ向きな声があるほか、経団連は11月まとめた提言で、感染者が再び増えても出勤者の削減目標は必要ないとの考えを示した。在宅勤務の真の目的である「働き方改革」を後退させない視点が企業には求められる。

「致死率や感染力が強まるなど問題があれば対応せざるをえないが今は政府などの動きを注視している」

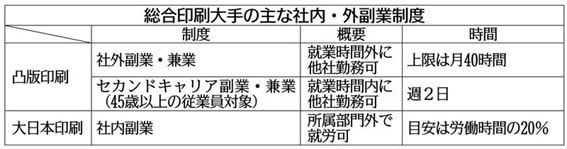

凸版もDNPも。印刷大手で「社内・外副業」解禁が相次ぐ

2021年11月19日 日刊工業新聞

総合印刷大手が、社内・外副業制度を相次いで解禁している。凸版印刷は4月に社外副業制度を導入し、2022年4月には社内副業の導入も検討。大日本印刷は4月に社内副業制度を新たに導入した。長年、受注産業の印刷業界は行動や考え方までも受け身になりがちだった。社内・外副業制度の導入により、社員の多様な働き方を推進するだけでなく、社内外で知見、ノウハウの交流を活発化させ、技術革新の創出につなげたい狙いだ。

印刷業は従来、顧客からの発注を受けて生産する“受注型”のビジネスが基本だった。ただ近年は、ペーパーレス化により紙印刷事業が縮小。企業や生活者の課題解決策を能動的に提案するビジネスモデルへの転換を図っており、新規ビジネスの開発・成長が課題となっている。

副業・兼業制度は外部の知見の取り込みを、社内副業制度は部署間での人材交流を活発化する。総合印刷にとって、両制度の導入はそうした新規事業の開発・成長加速に向けた一助になりそうだ。

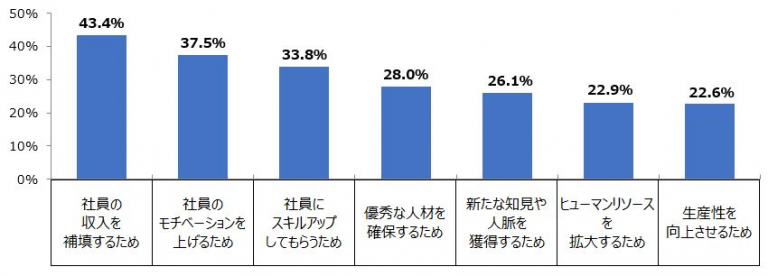

管理職を対象にした、副業・複業に関する調査(2018年・2021年比較)

直近3年で「副業・複業」を認める企業は15ポイント増加

- 認める理由「イノベーションや新事業の創出につながる」が、2018年より増加 ー

2021.10.28

人財サービスのグローバルリーダーであるアデコグループの日本法人で、総合人事・人財サービスを展開するアデコ株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:川崎 健一郎)は、この度、上場企業に勤務する30代から50代の管理職(部長職・課長職)510名を対象に「副業・複業※1に関するアンケート調査」を実施しました。本調査は、2018年にも同条件の対象者に実施しており、経年による意識の変化についても比較分析しています。 ※1)本調査では、副業を「本業の合間に行うサブ的な仕事」、複業を「複数の仕事をすべて本業として行うこと(兼業)」と定義しています。

<調査結果詳細>

勤務先での「副業・複業」の許可:約4割以上の企業で「副業・複業」が認められている。2018年より15ポイントアップ

上場企業に勤務する30代から50代の管理職(部長職・課長職)510名を対象に勤務先での「副業・複業が認められているか」について聞いたところ、「認めており、推進している」(8.0%)、「認めている」(29.2%)で、合わせて37.2%と約4割の企業で認められていることがわかりました。これは、2018年の22.8%よりも14.4ポイント高い数値で、企業の「副業・複業」に対する許容度が3年間で高まったことがわかりました。その一方で、「禁止している」という回答が51.8%あり、依然として半数以上では禁止されている現状がわかりました。 また、「認めており、推進している」または「認めている」と回答した190名を対象に、認められた時期について質問したところ、2020年1月以降が53.2%となり、コロナ禍により働き方の多様性の高まりとともに「副業・複業」への許容度が高まったことが伺えます。

※1:首都圏1都3県は3月17日まで

キャンピングカーに新たな活用 岡山、託児やテレワークにも

2021年03月29日 山陽新聞デジタル 【一部引用】

新型コロナウイルス禍に伴うキャンプ人気の高まりで存在感を増しているキャンピングカーの新たな活用法が注目を集めている。「密」を避けられる居住空間という特性を生かし、岡山県内でも託児に利用したり、テレワーク需要を想定して普通車をキャンピングカーに改造する会社ができたりと、動きが広がっている。今どきの「キャンピングカー事情」を探った。 ■移動託児サービス

2年前から行う「移動託児サービス」

スーパーやイベント会場などに出向き、3歳以下の子どもを一時的に預かる仕組み。

■居住性の高さ注目

「ちょっとぜいたくなアウトドア」に使われてきたイメージのあるキャンピングカーだが、近年では生活に密接した使い方が注目されている。

キャンピングカーを製造や販売する会社などでつくる「一般社団法人日本RV協会」(横浜市)によると、「新生活様式を受けて、キャンピングカーをどのように使いたいか」というアンケートを実施。キャンピングカーの居住性の高さ、「密」を避けられる側面に期待が高まっていることをうかがわせる結果になった。

昨年11月には大規模災害時の車両貸し出し協定を瀬戸内市と締結。今年2月には新型コロナの予防接種に使ってもらうことを想定し、「新型コロナワクチン接種カー」を、病院や自治体向けに提案。用途の拡大を目指す。

■テレワークにも

自宅の車を持ち込むか、既に改造された中古車を販売するスタイル。持ち込みであれば、約74万円からと、低価格でキャンピングカーを所有できる。

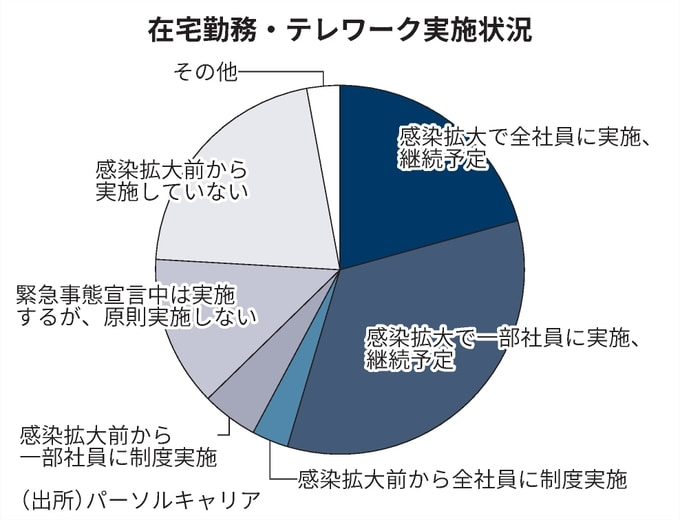

企業の6割、テレワーク継続予定 民間調査

2021年3月23日 日経新聞

パーソルキャリア(東京・千代田)の1月の調査によると、在宅勤務やテレワークを継続すると回答した企業は63%となり、2020年8月の前回調査と比べて11ポイント増加した。新型コロナウイルスの影響が長期化し、柔軟な働き方の仕組みを整える企業の動きが加速してきた。

マイクロソフト、この 1 年のリモートワークの知見と考察を Work Trend Index で発表

2021年3月23日 Microsoft Japan News Center

レポートでは、ビジネスリーダーはハイブリッドな働き方を通常業務とみなすことに抵抗するだろうとしています。変化に対応するためには、これまでの長期間にわたる思い込みを見直す必要があるでしょう。 2021 年版の Work Trend Index では、組織がこの変化に対応できるよう、31 ヶ国 31,000 人以上を対象に調査した結果の概要を示すとともに、Microsoft 365 およびリンクトインから得た生産性および仕事のシグナルを集約し分析しています。また同レポートには、コラボレーションや社会資本、職場のデザインなどを何十年にもわたって研究してきた専門家の視点も含まれています。日本も調査対象に含まれており、世界平均と比べ、日本の労働者には以下の特徴が見られます。

- 生産性が高い (下がっていない) と思っている人が多い:

日本の労働者の 63% が、生産性レベルは去年と変わらないと回答 (世界平均は 40%) - 仕事でより社会的な孤立感を感じている:

日本の労働者の 35% が、就業日に孤立感を味わっていると回答 (世界平均は 27%) - より疲労とストレスを感じている:

就業日において、日本の労働者の 48% が疲労を感じ (世界平均は 39%)、45% がストレスを感じていると回答 (世界平均は 42%) - 転職を検討する可能性が少し低い:

日本の労働者の 38% が、1 年以内に転職を検討する可能性があると回答 (世界平均は 41%)

パン工場で、ギグワークを実現する仕組みを導入

求人をデジタルで効率化し2021年に短期・単発の求人を拡大

2021年3月22日 Yahoo!ニュース

近年、デリバリーサービスの浸透などから、短期・単発でのアルバイトを行う「ギグワーク」の注目が高まっています。「ギグワーク」は、通常の求人と異なり長期間の拘束を必要とせず、気軽に働けることから会社員の副業などでも活用が増えている。

フジパン株式会社は、1000名規模の人数が就労する中部で最大規模の豊明工場にて、短時間・単発で働くことができる求人を継続して行うことで、自由な働き方を希望する人に対する就労の機会を提供する。

自治体、大都市の副業人材を地方企業にマッチング

2021年3月21日 日経新聞

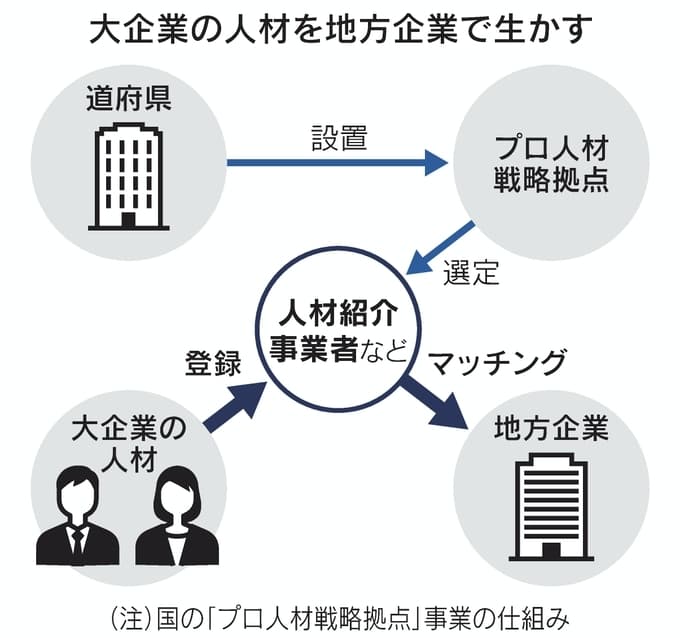

大都市で働くビジネスパーソンを「副業人材」として地方企業に橋渡しする自治体の取り組みが活発化している。副業を認める企業の増加や、テレワークの普及で大都市と地方の距離感が薄れたことが追い風となっている。副業人材のビジネススキルを活用することで、地方企業の経営革新などの効果が期待される。

鳥取県の「とっとり副業兼業プロジェクト」。民間の人材会社のウェブを活用して都市の副業人材を募集した。「2020年度に集めた人材は最終的に60社92人と目標を大きく上回る見込み」(県商工労働部の西村昭参事監)で、21年度は100社100人を目指す。平井伸治知事が県議会で「副業人材の獲得は鳥取県にとってチャンス」と繰り返し強調した肝煎り。

大都市圏で働く副業希望者と地方の中堅・中小企業をつなぐ役割を期待されているのが「プロフェッショナル人材戦略拠点(プロ人材拠点)」だ。内閣官房が制度設計し、現在、東京と沖縄を除く45道府県が外郭団体内などに設置している。地元企業が商品開発や営業、品質管理などのスキルを持つ都市部の人材を探すのをプロ人材拠点がサポートする。これまでは主に常勤雇用の人材が多く、Uターン就職希望者らも対象としていたが、国は20年度から都市部の副業人材の活用にも力を入れている。

私は「父親業兼業公務員」 副業で育児参加啓発

2021年2月28日 朝日新聞デジタル

仕事をさぼっているんじゃない、育児も大事な仕事なんだ――。そんなメッセージを世の父親たちに伝えようと、「父親業との兼業公務員」として啓発に取り組む神戸市職員がいる。かつて子育ては「手伝うもの」と思っていたという男性が考えを変えたきっかけは、大切な友人の死だった。 神戸市役所に転職したのは2年前。その前も公務員だったが、勤めていた自治体では深夜までの残業が当たり前。育休を取る男性は周囲におらず、長女が生まれても家事や育児は妻に任せきりだった。

現在は、勤務時間外に2児の父として男性の育児参加の必要性を説き、「父親を業としなくていい社会」の実現を目指して活動している。

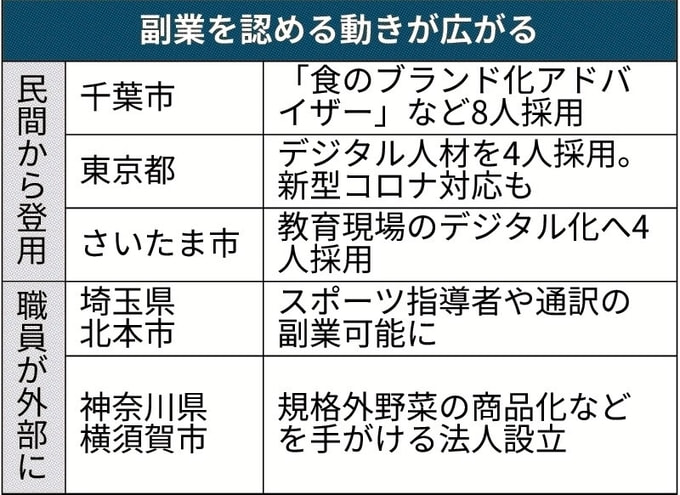

自治体の副業活用 柔軟に 民間登用、職員にも解禁

2021年2月3日 日本経済新聞

首都圏の自治体で副業や兼業を通じ、専門的な人材を採用する取り組みが広がっている。民間で積んだ経験やノウハウを取り入れ、自前では人材育成が難しい分野をカバーする。スキルアップの一環で職員に副業を認める動きも出ており、官民のヒトの垣根は下がりつつある。

「働き方、副業・兼業に関するレポート(2020年)」を発表

2020年10月22日 マイナビニュース

緊急事態宣言を境に「在宅勤務・リモートワーク導入」が増加。「副業・兼業」を認める企業は約5割にのぼり、認める企業ほど採用満足度が高い

障害者にIT技術を指導 コロナ禍の働き方支援

2020年12月22日 神戸新聞NEXT

新型コロナウイルスの影響で障害者が働く場を失ったり働き方に大きな制限を受けたりする中、障害者の就労支援に取り組む一般社団法人「伸楽福祉会」(兵庫県明石市大蔵天神町)が、IT分野の技術を身に付け、在宅勤務などに対応できる人材の育成を始めた。民間企業と連携しながら働く場の拡大を目指す。

厚生労働省によると、今年4~9月に企業の業績悪化などを理由に解雇された障害者は全国で1213人にのぼり、前年同期比で約40%増加。同法人の山下淳理事長は「コロナで障害者の仕事や収入が減っており、状況に対応した働き方に変えていく必要がある」と訴える。

一般企業などで在宅勤務の導入が増える中、同法人が運営する就労継続支援B型事業所「オフィスジョブエル」(同市相生町1)は、在宅で仕事ができる人材を育てる取り組みを11月から始めた。障害者の雇用や就労の支援方法を提案する会社「ブランポート」(大阪市)と提携。ITやネット関連の技術を持つ同社のスタッフが、障害者にソフトウエアの操作方法などを指導する。

利用者は週2回、事業所の近くにあるコワーキングスペース(共有オフィス、同市相生町2)で、パソコンやタブレット端末と向き合う。現在はビジネスの基本ソフトウエアの使い方など、仕事をする上で必要な知識を学んでいる。

将来は障害者が企業からチラシ作成やウェブデザインなどの依頼を直接受け、在宅勤務など自分に合った働き方で報酬を得られるようになることが目標だという。山下理事長は「利用者が目標を持って技術を磨きつつ、働くための体力や生活力を高めていければ」と話している。

ヤフー、副業人材100人採用の真意 雇用は脱オフィス

2021年1月8日 日経ビジネス

ヤフーは2020年10月、副業人材104人を受け入れる「ギグパートナー」制度の運用を始めた。7月に募集したこの制度に応募したのは4500人超。この中から104人を選抜し、事業プランアドバイザー、戦略アドバイザー、テクノロジースペシャリストの3領域で外部人材が既に働いている。

日本企業の間でも副業を認めたり、フリーランスなど外部人材を活用したりする動きは活発になっているが、ここまで大規模に受け入れるケースは異例だ。ヤフーはなぜこの決断をしたのか。

ヤフーの親会社であるZホールディングスは21年3月、LINEとの経営統合を控えている。米グーグルや米アップルなど「GAFA」とも対峙していくために決めた経営統合だが、「国内企業としては誰も手本にできない未知の領域に踏み込む。非連続成長を目指すなら積極的に異なる経験、異なるスキルを取り込まなければ」とヤフーの藤門千明取締役常務執行役員CTOは危機感をあらわにする。

そこに重なったのが新型コロナウイルスの感染拡大だ。「もう働き方は以前には戻らない。デザインし直さなければ」。ヤフー執行役員でピープル・デベロップメント統括本部長CCO(最高コンディショニング責任者)を務める湯川高康氏はギグパートナー制度に踏み切った背景をこう語る。

オフィス刷新による意識改革を狙ったが

ヤフーは新型コロナウイルスの猛威が顕在化してきた20年初頭から矢継ぎ早に社員に向けた対策を打ち出してきた。14年に設けていたリモートワークの制度「どこでもオフィス」を拡大する形で社員の在宅勤務を推奨。民間取引先とのすべての契約締結において電子サイン化を進める方針も打ち出した。

そして、10月からはリモートワークの回数制限とフレックスタイム勤務のコアタイムを廃止し、「新しい働き方への移行」を宣言。午前11時までに出勤できる場所であればどこに住んでもいいし、原則リモートワーク勤務でかまわない体制を整えた。

振り返ればヤフーはこの10年、焦燥感に駆られていた。イノベーションを絶えず求められる宿命を抱えながら、組織間の壁など「大企業病」にも似た雰囲気に覆われる社内。「先進性よりも安定性が勝っていた」とヤフーでCOO(最高執行責任者)を務める小澤隆生氏は胸の内を明かす。

てこ入れは必至だが、どう実現していくべきか。具体的な形で表れたのが16年10月に移転した紀尾井タワー(東京・千代田)の新しいオフィスだった。レイアウトや設計の細部にヤフーが目指した理想の働く環境づくりの思想が宿っていた。歩きにくくするためにわざとジグザグに配置された机や社外の人も利用できるコワーキングスペース。人と人のセレンディピティー(すてきな出会い)を起こすことで社内の分断を克服し、イノベーションの芽が生まれることを期待した。

だが、コロナ禍はオフィス前提の意識改革に無残にも待ったをかけた。

ヤフーは20年4月から10月にかけて社内アンケートを実施した。そこから見えてきたのは思わぬ結果だ。「コンディション」について「向上した・変わらない」と答えた社員は4月は84.6%だったが、10月は92.5%に上がった。「パフォーマンス」についても同様で、「向上した・変わらない」と答えた社員は4月は83.1%だったが、10月には95.5%に達した。

「オフィス前提の雇用はもう終わった。働き方の多様化も今後さらに進めていく。今後は物理的スペースも気にせず、必要なタイミングで必要な人材を採用できる柔軟性が生まれる」(小澤COO)

ヤフーの脱オフィスは粛々と進む。オフィスで使われなくなったチェアをリモートワークで仕事がしやすいようにと、社員向けに中古販売を始めた。20年9月末から11月中旬にかけて東京や近県在住の社員に873脚を販売。21年1月からは名古屋・大阪近隣府県在住者向けに、年度内には北海道や福岡などその他地域向けにも販売を拡大するという。

ギグパートナーで採用された104人には、10歳の小学生や80歳の人材も含まれている。「申し込みいただいた数、質ともに非常に手応えを感じている。ニューノーマル(新常態)の新しい働き方として、今後必ず広がるはずだ。ヤフーはこの方面でフロントランナーとして走り続ける」(小澤COO)という。

正規雇用と非正規雇用。日本は長らくこの2つの選択肢の呪縛から逃れることはできなかった。コロナ禍でサービス業を中心に多くの非正規社員が職を失うなど、格差と分断はさらに加速している。コロナ禍がもたらした新たな組織や経営のあり方は、これを反転させる可能性を秘める。そしてニューノーマル(新常態)では、社員間の関係性も変わろうとしている。

進化系ギグワークの知恵 キャリア形成は夢か

2021年1月30日 日本経済新聞 電子版

登録者が160万人に達した単発アルバイトのマッチング会社タイミー(東京・豊島)。2017年設立で、都合のいい時間に働くギグワークを日本に広めてきた。ネットで迅速に労働力を確保したい企業1万3000社が使う。

どんな分野で登録者は働いているのだろうか。例えば19年10月は飲食が圧倒的に多かったが、新型コロナウイルスの感染が拡大した1年後はネット通販の物流など軽作業の比率が大幅に高まった。

実数は非公開だが、20年10月に働いた人の数は19年10月の3倍だという。社会が求めるところに労働力を送るしくみといえる。

一方でギグワーカーは保護されにくく、「職の安全」が揺らぐとの懸念がついてまわる。

象徴は配車大手、米ウーバーテクノロジーズだ。運転手を従業員ではなく、業務を委託する個人事業主と扱う。身軽な経営で急成長したが、事業モデルについては米国でも賛否が分かれる。日本ではウーバーイーツの料理配達員が待遇改善を求め労組を結成した。

特色である機敏性・柔軟性を生かしつつ、職の安全を守れないか。タイミーは「雇用型ギグワーク」を提唱し、注力し出した。

ギグワークは業務委託契約が一般的で、雇用に関する保護がおよばない。タイミーは企業と働き手が雇用契約を結び、最低賃金や割増賃金、労災保険などの対象になるよう切り替えた。契約はアプリで完結し、勤怠管理や給与の計算、振り込みまで自動で進む。いま案件の95%が雇用型だ。

指揮命令できる雇用型の方がギグ化しやすいと企業が考える仕事は多い。倉庫や飲食店での作業などだ。万が一、ケガをした場合も雇い主として責任をとれる体制なら企業の評判を傷つけない。

タイミーの小川嶺代表取締役はギグワーカー向けの保険や融資制度の開発をめざす。仕事ぶりを長期で評価し福利厚生も提供するつもりだ。そのとき限りの調整弁的な労働ではなく、キャリア形成に役立つレベルまで進化できれば、市民権の獲得に近づく。

あるワーカーは1年半で100回以上、集中的に飲食のバイトをし、経験を生かしてカフェ開業にこぎ着けた。スキル習得や訓練の場としてのギグだ。こういう例が増えるかどうかも注目点になる。

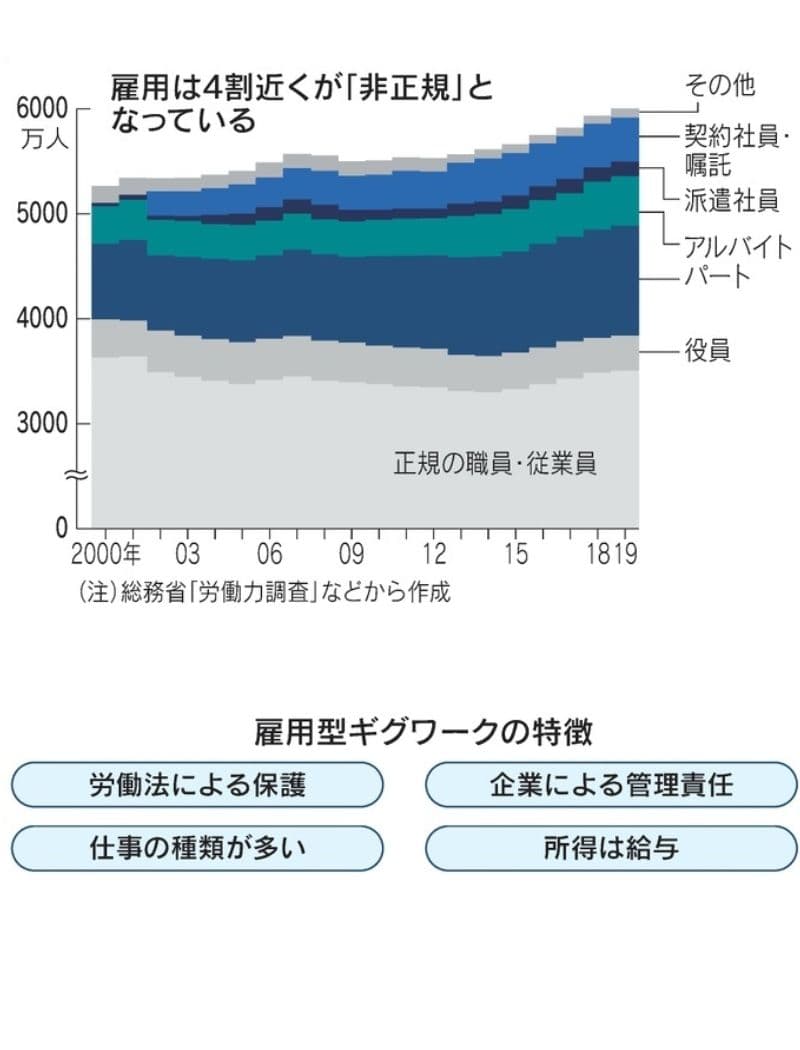

春の労使交渉の季節を迎えている。賃金のあり方やジョブ型導入が主なテーマだ。ただ、雇用の4割近くは「非正規」。副業を含めフリーランス人口が500万人程度いるとの推計もある。

「観光地で仕事」いかが? パソナ、淡路島でワーケーション事業 最大100人分貸し出し

2021年1月29日 兵庫経済プラス

東京から淡路島への本社機能移転を進める総合人材サービスのパソナグループが、兵庫県淡路市岩屋にワーケーション事業の拠点施設を開設することが28日、分かった。3階建て施設の1階部分を使い、外部企業がテレワークなどを行うスペースとして貸し出す。新型コロナウイルス禍で注目されるワーケーションの大規模拠点で、4月1日の運用開始を目指す。 ワーケーションは、休暇先などで余暇を楽しみながら働く過ごし方。観光地に宿泊し、パソコンを使ってテレワークをするなど、新たな働き方として各地の自治体や企業が注目する。

2024年5月末までに、東京から淡路島へ管理部門社員約1200人が移る計画を進める同グループは、島のワーケーションの可能性に注目。大阪や神戸から近い立地や、自然豊かな環境から、需要は高いと判断した。

拠点施設は「パソナ ワーケーション ハブ」で、神戸方面から明石海峡大橋を渡り、神戸淡路鳴門自動車道の淡路インターチェンジを降りてすぐの場所。空き店舗となっていた建物(延べ床面積約1630平方メートル)を借り、改修を進めている。1階にはカフェを併設。2、3階は同グループ社員らのオフィスとして使う。料金体系などは検討中だが、Wi-Fi(ワイファイ)環境を整備し、1階には最大約100人を収容できる見込み。

同グループの南部靖之代表(69)は「大阪を中心に、ワーケーションなどに関する視察が100社以上からあった。ビジネスになる」と期待を込めた。今後、島内に拠点を増やし、宿泊場所や農業体験と併せて提供していくという。

新たな観光モデルの提言

2020年12月25日 日本経済新聞社

神戸経済同友会(神戸市)は25日、兵庫・神戸の地域活性化のため、ウエルネス(健康増進)につながる旅の提案など新たな観光モデルの確立を求める提言を発表した。都市の間近に豊かな自然が広がる環境や、先端医療が集積する神戸医療産業都市といった地域の強みを生かし、訪れた人がじっくり滞在して心身共に健康になれる独自の観光スタイルを築くべきだとした。 観光地として交通の利便性を高める必要性も指摘し、観光客がスムーズに移動できる次世代移動サービス「MaaS(マース)」の導入を訴えた。また中長期の課題として、兵庫・神戸が単独で誘客に取り組むのではなく、京都、大阪、瀬戸内など近隣の観光地との連携を強化すべきだとした。

兵庫・神戸は近年人口減少が目立っており、地域活性化のためには観光など交流・関係人口の増加が欠かせない。同日記者会見した吉井満隆代表幹事(バンドー化学社長)は「京都、大阪、瀬戸内に挟まれて我々の発信力は少し弱かった。兵庫・神戸には多彩なコンテンツがあり、もっと知ってもらうべきだ」と話した。

JR東日本と西武が連携 「ワーケーション」など新事業開発へ

2020年12月23日 NHKニュース、日本経済新聞社

JR東日本と西武ホールディングス(HD)は23日、新しい働き方などを提案する事業で連携すると発表した。旅先で仕事をする「ワーケーション」を軸に、JR東日本が持つ幅広い路線網と、西武HDのレジャー施設を組み合わせたサービスを広げる。新型コロナウイルスの感染拡大で旅客需要が落ち込む中、両社の路線・施設の利用増加や地域振興につなげる。次世代移動サービス(MaaS)※を利用した共同サービスなど、市街地の活性化でも手を組む。 21年から順次サービスの提供を始める。例えば、個人向けには軽井沢までの往復新幹線のチケットと、軽井沢プリンスホテル(長野県軽井沢町)の宿泊がセットになったワーケーションの専用プランなどを想定する。企業研修などを手掛けるJR東日本のグループ会社が研修メニューを作り、プリンスホテルのワーケーションプランの利用者がメニューを活用できるようにするなど法人向けの需要も取り込む。JR東の深沢祐二社長は「両社の強みを生かして、ワーケーションを広げていきたい」と話した。

JR東のシェアオフィスを西武鉄道の沿線駅構内に展開するといった連携も検討する。将来的には、池袋駅など相互に乗り入れる駅での店舗開発で協業することも視野に入っているという。西武HDの後藤高志社長は「2社で連携しながら、コロナ後を見据えた新たな働き方・暮らし方の提案をしていく」と述べた。

===用語解説===

【MaaSとは】 移動手段のサービス化を表す「モビリティー・アズ・ア・サービス」の頭文字から「MaaS(マース)」と呼ばれる。自動車などのモビリティー(移動手段)をサービスとして提供する。消費者にとっては、車の価値が「所有」から「利用」に変化するとされ、付随サービスも含め市場の拡大が見込まれている。】

「利点しかない」「価値観変わった」…働き盛り、コロナ禍移住広がる

2020年11月30日 読売新聞

新型コロナウイルスの影響でテレワークの導入が進む中、働き盛りの世代にも都市部から地方へ移住する動きが広がっている。かつては仕事や子育てに一段落した中高年の「第二の人生」との印象が強かったが、移住に踏み切った若い世代からは「価値観が変わった」「利点しかない」といった前向きな声が聞かれる。

総務省の住民基本台帳人口移動報告によると、東京都は7月から4か月連続で転出が転入を上回る「転出超過」になった。テレワークの普及が背景にあるとみられる。

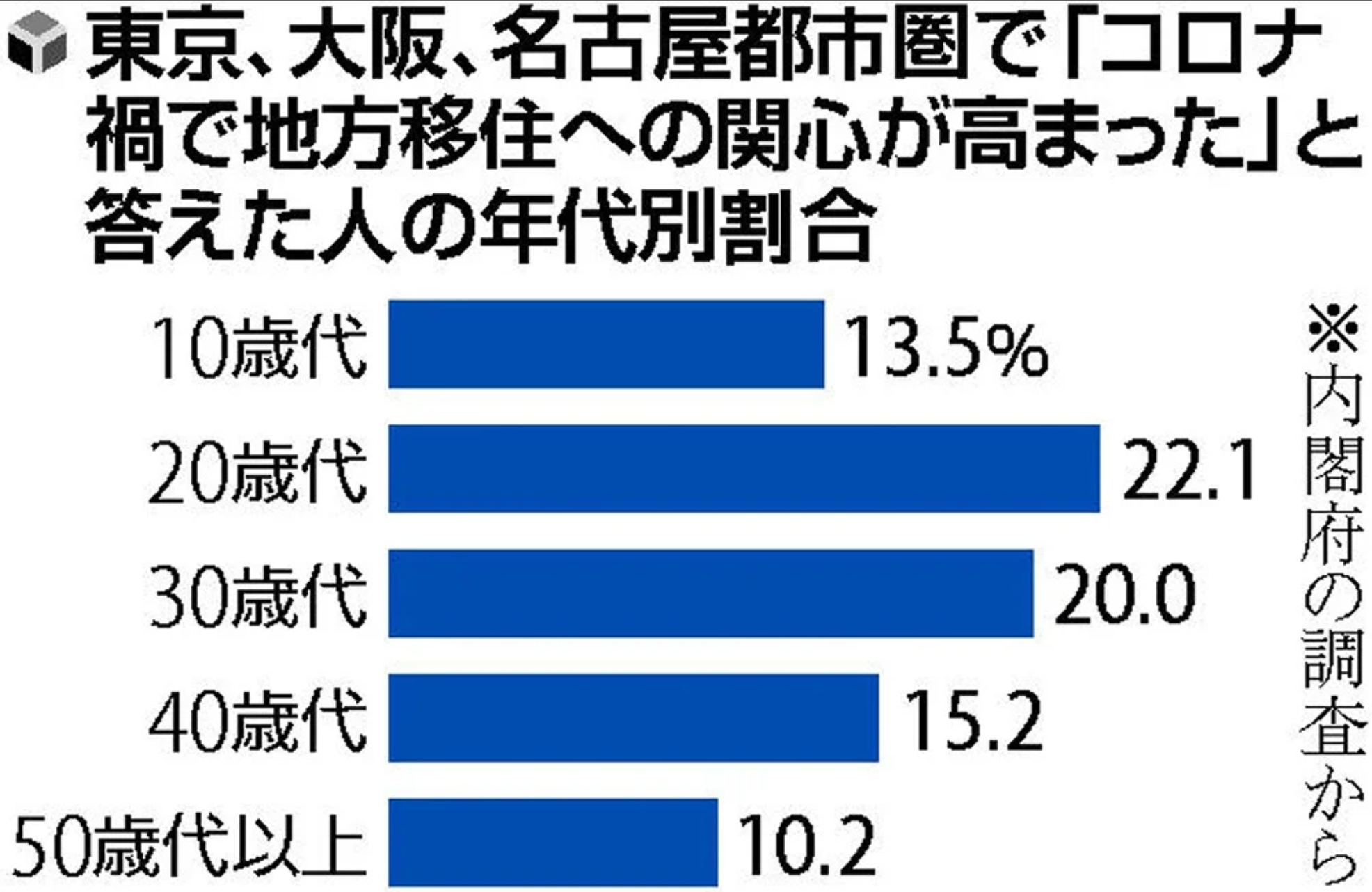

内閣府が5~6月に東京、大阪、名古屋都市圏の5554人を対象に行った調査では、「コロナ禍で地方移住への関心が高くなった」と答えた人は、20歳代が最高の22%、30歳代も20%に上り、働き盛り世代の関心の高さがうかがえる。

コロナ下のテレワーク、若手社員のストレス増

2020年11月20日 日本経済新聞

新型コロナウイルス下でテレワークが広がるなか、若手社員が他世代と比べ強くストレスを感じていることがわかった。 25歳以下の高ストレス者の比率がコロナ前の昨年に比べて1.3倍に拡大した。他の世代はいずれも0.9倍と低下したのとは対照的だ。キャリア形成や仕事上の役割理解などを巡る不安が若手社員のストレス増加につながっている。

メンタルヘルスケアなどを手掛けるアドバンテッジリスクマネジメントが47社約10万人を対象に調査した。昨年と今年のそれぞれ5~6月の調査内容から回答者のストレス反応などの偏差値を算出し、一定基準に当てはまる回答者を高ストレス者とした。

25歳以下の若手社員は「同僚からのサポート」(4位)も全世代に比べて順位が高かった。テレワークもあって若手社員は同僚とのつながりが希薄化気味で「自分の立ち位置が分からず孤立感を強めている」という。「上司の業務配慮」「仕事の量」「仕事による私生活の充実」「仕事の難しさ」の各項目でも、25歳以下の若手社員は全世代より順位が比較的高めとなった。

多くの企業は若手社員へのケアを充実させるように管理職向けの研修を開くなどして対策に動いている。ただコロナ下でのテレワークによる環境変化もあって効果はまだ道半ばのようだ。

テレワークにおける雑談タイムの必要性

2020年11月17日 ITmedia

新型コロナウイルスの影響で定着しつつあるテレワーク。 サイボウズが在宅勤務をしている人に調査したところ、職場の人と業務に関わるコミュニケーションの時間について「1日30分未満」と答えた人が約6割に上った。雑談を始め業務に関わらないやりとりでは、約4割が「0分」と答えた。

調査はサイボウズが10月2日~6日、週1回以上在宅勤務をしている20歳~69歳の会社員や経営者など約3000人にネット上で実施した。ちなみに在宅勤務の頻度について質問したところ、「週1~2回」が4割、次いで「週3~4日」が3割という結果になった。出社とテレワークを併用している人が多かった。

テレワークで通勤時間が無くなるなど合理化が進む一方、同僚や上司との会話が減り、所属企業への帰属意識が薄れるなどの影響も広がりそうだ。

サイボウズの本調査では、他にも「チームワークが良い状態のチームは、業務に関わる会話・関わらない会話の両方が長い傾向にある」という結果も示された。コロナ後も生産性向上のためテレワークを定着させようとしている企業にとって、「オンラインでも社員間の心の距離を遠ざけない」工夫が求められそうだ。

生産現場にもリモート化の波 自宅で遠隔監視、AI活用し故障予知

2020年11月12日 SankeiBiz

新型コロナウイルスの感染拡大で、事務職や営業職の社員が出社せずに自宅から遠隔で仕事をするリモートワークの利用が広がっている。一方で設備を動かす工場で働く社員のリモート化は難しく、製造業の現場で課題となっていた。そんな中、遠隔監視やAI(人工知能)を活用し、工場のリモート化に取り組む動きが出ている。コロナ禍を機に、生産現場でも働き方改革が広がろうとしている。 11月上旬、神奈川県厚木市のリコー厚木事業所では、在宅勤務の社員が遠隔で工場の稼働状況を確認し、ビデオ通話で現場の社員に指示していた。

ガラス大手のAGCは遠隔監視システムだけでなく、AI活用に力を入れている。2017年から工場で発生した不具合やベテラン作業員による対応をデータとして蓄積し、AIで最適な解決方法を示すシステムを開発し、導入している。これにより、ベテラン社員のリモートワークが可能になった。

一方、東芝は社員の密集を避けるため、7月から府中事業所(東京都府中市)など国内5工場で週休3日制を試験的に順次導入している。これまで社員は週5日出勤し、1日当たり8時間働いていた。勤務時間を2時間増やすことで、平日に1日休みを設けて週休3日制にしている。 コロナ対策として、製造業の現場ではさまざまな取り組みが行われているが、緊急事態宣言解除後に、工場を通常通りの稼働に戻した企業も少なくない。ただ、工場のリモート化は働き方改革やデジタル化の推進にもつながる。今後、コロナ対策にとどまらず、生産性向上のために導入が広がる可能性もありそうだ。